众所周知,三国之一的曹魏后来被司马氏取代,而西晋代魏的奠基人就是司马懿,也被称为三国的最后胜利者。但鲜为人知的是,一颗落在东北的流星间接帮助司马懿取代了曹魏政权。这又是怎么回事呢?

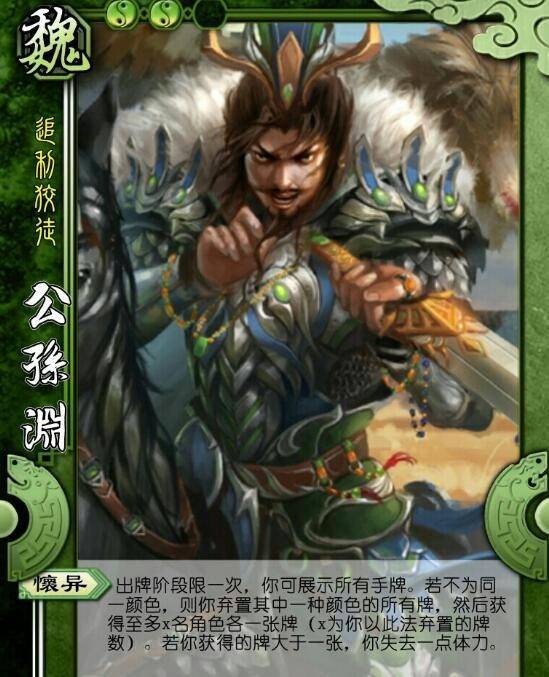

景初元年(237年),曹魏辽东太守公孙渊起兵造反,自立为燕王。景初二年(238年)正月,魏明帝曹睿命司马懿率大军前往辽东平叛。司马懿虽然“畏蜀如虎”,但收拾公孙渊这种家伙还是胜券在握的。

经过几场战斗,司马懿将公孙渊完全封锁在襄平(今辽宁省辽阳市)孤城之内。因为曹魏前线兵力数量并不占优势,所以司马懿没有快速进攻而是采取长期封锁围困的战法,消耗公孙渊的实力和抵抗意志。

经过几个月的围困,襄平城中的粮食见底,已经出现了人吃人的现象,公孙渊麾下的大将不少都出城投降。不过公孙家族在辽东襄平经营了几十年,公孙渊咬紧牙关的话起码能坚持到景初三年(239年)。

然而在景初二年(238年)八月,一颗流星突然落在了襄平城东南。这诡异的天象成为压垮公孙渊意志的最后一根稻草。他带着儿子和数百骑兵出城逃跑。结果被司马懿大军追上,就在流星落处掉了脑袋。

在司马懿得胜还朝途中,魏明帝曹睿一病不起,曹魏亲贵围绕托孤大臣的人选展开斗争。曹真之子曹爽用阴谋手段排挤掉了辈分、威望和才德都远胜于他的燕王曹宇,当上了首席托孤大臣,引得满朝议论。

为了平息议论,曹爽举荐及时赶回的司马懿为托孤大臣。而面对刚刚立下赫赫战功的司马懿,反对曹爽的人也只得听之任之。于是司马懿与曹爽在魏明帝死后同为托孤大臣,为其后来控制朝廷奠定了基础。

如果不是那个坠落的流星导致公孙渊提前崩溃的话,司马懿恐怕还要在辽东耽搁数月,基本不能在曹睿去世前赶回朝廷。那曹爽也就不会举荐司马懿同为托孤大臣,司马氏也就不会取代曹魏了。

相关阅读